Carnet de visites

Une plastique des tracés. Singuliers

IMEC Commissaire(s): Thierry Davila

Depuis 2016, l’Institut Mémoire de l’édition contemporaine (IMEC) s’est doté d’une salle d’exposition toute neuve et a mis sur pieds une programmation. Intitulée « Le Lieu de l’archive », cette initiative donne lieu à des expositions qui reposent sur une invitation à un écrivain ou à un créateur pour lequel l’écriture joue un rôle cardinal. Cette programmation est accompagnée d’une collection du même nom qui réunit les livres confiés aux soins des commissaires de ces expositions (quand le Covid ne complique pas la donne pour l’une ou l’autre exposition…).

Depuis 2016, l’Institut Mémoire de l’édition contemporaine (IMEC) s’est doté d’une salle d’exposition toute neuve et a mis sur pieds une programmation. Intitulée « Le Lieu de l’archive », cette initiative donne lieu à des expositions qui reposent sur une invitation à un écrivain ou à un créateur pour lequel l’écriture joue un rôle cardinal. Cette programmation est accompagnée d’une collection du même nom qui réunit les livres confiés aux soins des commissaires de ces expositions (quand le Covid ne complique pas la donne pour l’une ou l’autre exposition…).

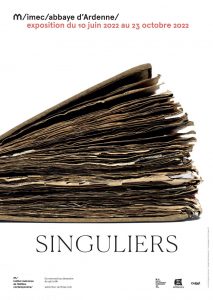

Après avoir accueilli Jean-Christophe Bailly pour inaugurer cette initiative puis, parmi d’autres, des artistes tels que Valérie Mréjen ou encore Jean-Michel Alberola, le commissariat de la plus récente en date de ces expositions a été pris en charge par l’historien de l’art et philosophe Thierry Davila. Il décline pour l’occasion une exposition préalablement présentée à la Fondation Bodmer (Genève), en 2019, sous un autre titre, Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés, et avec des pièces issues de fonds de cette dernière et de ceux de l’IMEC, ainsi que du Mamco (Musée d’art moderne et contemporain) de Genève, où Davila assure des fonctions de conservateur.

Si, comme à Genève, les visiteurs découvrent des documents conservés dans les réserves de l’Abbaye d’Ardennes, ainsi que, bien entendu, des deux autres institutions partenaires, le choix proposé diffère sensiblement de celui présenté en Suisse. Dans la version normande de cette exposition, le projet a en effet été sensiblement reconfiguré pour les lieux et pour répondre avec autant d’à-propos que possible aux missions de l’IMEC et à la configuration de sa salle d’exposition. Il n’en reste pas moins sous-tendu par un même principe : donner à voir des archives manuscrites pour leur valeur plastique.

Séductions manuscrites

Exposer des documents écrits a de tout temps revêtu une dimension ingrate, au point de constituer l’une des principales gageures des expositions dévolues à la littérature. Pourtant, et l’on a parfois tendance à l’oublier, l’écriture se présente, aussi, et en réalité, comme un outil de communication et d’expression qui en première instance mobilise la vue. En l’occurrence, jouant pleinement cette carte, et opérant une sorte de focale sur ce principe fondamental de notre rapport aux signes écrits, Thierry Davila adopte un parti pris relativement tranché. Le texte d’introduction de l’exposition, signé de son commissaire, et qui figure seul sur le mur inamovible qui dissimule à la vue l’essentiel la salle d’exposition de l’IMEC, annonce la couleur :

Cette exposition s’attache à suivre le fil d’objets manuscrits à la facture particulièrement soignée : carnets, cahiers plus rarement liasses délicatement agencées, qui tendent vers l’imprimé sans jamais devenir des ouvrages édités. […] Singuliers se propose de contempler l’archive, avant même de la lire ou de la déchiffrer, et de considérer le texte écrit comme une image à part entière, voire comme un véritable spectacle visuel.

Si l’ensemble des pièces présentées se révèle remarquablement diversifié, voire hétérogène s’agissant des multiples supports d’écriture présentés (calepins, carnets, jeux d’épreuves…), toutes ont en commun d’avoir été investis par l’écriture manuscrite. Potentiellement rébarbatif, cette ligne directrice n’est pas neutralisée par la seule variété des pièces (ainsi que par leurs différences de tailles et de facture…), mais aussi par les modalités de leur réunion. Les archives présentées le sont en raison non tant de leur intérêt quant à la teneur des textes qu’elles présentent qu’en raison de leur singularité sur un plan plastique et de leur caractère frappant. C’est en fonction de ce parti pris qu’elles sont données non seulement à voir, mais plus proprement, à contempler.

Le premier expôts présenté l’est isolé au verso du mur sur lequel figure le texte de présentation. Sous l’intitulé « Vide », il donne à voir un petit carnet de notes agrémenté de citations de Hölderlin ayant appartenu à Jacques Derrida, qui n’y a rien écrit mais y a en revanche inséré plusieurs signets. De ces pages blanches mais néanmoins « marquées » démarre un parcours composé de seize vitrines distribuées en quatre « constellations ». Elles présentent des ensemble de pièces regroupées selon plusieurs motifs, selon ce qui, de ces documents, apparaît comme particulièrement marquant au regard, qu’il s’agisse d’occuper une page (« Simple ») ou deux (« Double »), de jouer de la miniature (« Minus »), de la surcharge (« Saturation ») ou de la régularité (« Obstination »).

Ces fils conducteurs, qui organisent le regroupement des objets et orientent les regards posés sur eux, se distribuent en fonction de modes d’écriture inscrits dans le temps (sous la forme du journal notamment), en fonction de leur finalité (des corrections d’épreuves, un cours à donner…), mais aussi de la manière d’occuper l’espace des pages : de façon dense, pleine de ratures et de repentirs ou, au contraire, limpide. Certaines pièces témoignent même d’une recherche formelle pour elle-même (ainsi du journal intime de l’artiste croate Julije Knifer, au fil de mots colorés et disposés en spirale sur l’intégralité de la page, voire d’une netteté qui les rapproche de la sorte de perfection que confère l’imprimé à l’écriture, chez Paulhan, ou encore Lacoue-Labarthe.

Comme l’annonce le discours d’escorte de l’exposition, les documents présentés sont, pour la plupart, demeurés complètement inédits, certains en raison de leur facture (on voit assez mal comment « éditer » le carnet vide de Derrida présenté à l’entame du parcours…) ou de leur finalité intime, d’autres en raison de ces aléas qui sont le lot commun de la création. Ainsi du manuscrit d’Isaac Newton Of the Church, pour la première fois montré en France, ou l’album préparé par Gisèle Freund réunissant ses photographies. Ce sont dès lors souvent des documents très peu connus qui sont présentés, même lorsqu’il s’agit de pièces d’exception de la main de monstres sacrés tels que Newton, donc, mais aussi Rousseau, Goethe, Schopenhauer ou encore Derrida.

Cet ensemble est en outre accompagné sur le mur de gauche de la salle de trois leporellos sous vitrine d’Etel Adnan (et sous l’intitulé « Plis »), grande figure de l’écriture et du façonnement du livre comme art plastique à part entière (son œuvre ouvrait il y a un an une exposition sur ce sujet d’après une idée de l’artiste, au Centre Pompidou Metz : Écrire, c’est dessiner). Sur le mur de droite figure une fresque de plusieurs mètres de long, Relevés, qui cartographie le site de l’abbaye d’Ardenne et a été réalisée pour l’occasion par Nicolas Aiello et fondée sur une écriture de son invention fondée sur « le condensé photographique de l’une des pièces d’archives conservées par l’Imec ou de l’un des paysages de l’abbaye d’Ardenne » (Livre du visiteur), et suivi de dessins de format plus modeste recopiant des passages des textes figurant sur certaines des pièces présentées.

Comme pour faire bonne mesure, cette exposition à cahiers et carnets ouverts – on ne saurait mieux dire, dans la mesure où ils sont présentés à plat pour la plupart des pièces, seules celles dont les conditions de conservation l’empêchaient sont présentées sur des supports en v – s’achève sur le motif de l’ouverture (elle s’intitule précisément « Ouvrir »). Le petit espace isolé en fond de salle derrière un mur présente un film de Camille Bondon, La Mesure du temps, réalisé pour l’occasion, dans lequel les mains de la réalisatrice ouvrent et manipulent une série d’agendas, appartenant à certain.e.s de ses amis et connaissances, et dont elle commente la teneur et les factures éminemment diverses en ce qu’elles suggèrent de la façon dont celles et ceux qui les ont tenus orchestrent le déroulement de leurs journées.

Arts sans art ?

Dans un court entretien avec Nathalie Léger, directrice de l’IMEC et qui est à l’initiative du « Lieu de l’archive », paru dans les Cahiers de l’IMEC, Thierry Davila confie que le point de départ de son travail a été la découverte émerveillée des carnets dans lesquels Philippe Lacoue-Labarthe écrivait ses cours. La double page qui en est montrée dans l’exposition se révèle absolument fascinante par sa netteté – pas la moindre rature ou repentir… – et, peut-être plus encore, par le caractère extraordinairement menu de l’écriture, à tel point que, certes, le texte figurant sur ce carnet n’est pas illisible, mais tout de même ardu à déchiffrer, à l’instar d’autres pièces présentées, pour d’autres raisons (surcharge de ratures pour Schopenhauer, par exemple…).

Au regard de l’idée-force qui a guidé l’exposition à laquelle cette pièce a donné l’impulsion, cet aspect serait presque un détail… En réalité, cette réticence des signes à laisser appréhender leur signification serait même peut-être plutôt un ressort du projet. Hormis certains de ceux constituant les expôts, les textes sont particulièrement réduits pour une exposition qui présente des archives. Hormis les discrets cartels qui identifient la provenance des pièces, selon les règles en vigueur dans les expositions documentaires, chaque vitrine comporte un sobre intitulé réduit à un seul mot, ainsi que d’un bref texte, une phrase, laissée sur le vide de points de suspension qui suggèrent une poursuite de la lecture dans les pages du livret du visiteur, dont ces mots sont issus, et qui apparaissent comme des méditations suggestives et indirectes qui orientent les regards.

Doubles

« Une partition de rythmes et de signes se constitue sous nos yeux sans laisser de vie… »

Chantier

« Laboratoire d’écriture, atelier d’encre et de papier, ces pages sont montrées pour la première fois en France… »

En l’espèce, si les documents sont dûment identifiés, et par conséquent rattachés à leurs auteurs, cette identification n’est sans doute pas complètement indifférente, dans la mesure où l’on peut raisonnablement supposer qu’un certain nombre de visiteurs éprouveront une forme ou l’autre d’émotion à assise patrimoniale en découvrant l’écriture d’auteurs qu’ils ont lu et apprécient particulièrement ou encore en raison de la notoriété de certaines figures appartenant au canon, présents à travers des signes tracés de leur main (les mêmes que ceux précédemment cités) ou à travers des tirages de photographies dans l’album de Gisèle Freund (Gide, Michaux, Duchamp…). Pour autant, au regard de l’exposition, une telle identification demeure passablement secondaire.

Dans un ordre d’idées analogue, dans la mesure où le public est convié à la contemplation, comme si ces expôts étaient des tableaux, l’absence de traduction de certains d’entre eux (allemand pour Schopenhauer, anglais pour Newton) ne fait nullement obstacle – au contraire, elle sert avec une sobriété habile le dessein curatorial mis en œuvre. Et réalité, l’ensemble des documents retenus l’ont été en vertu de leur potentiel de fascination, de séduction ou d’interrogation, en vue de constituer une invitation à la rêverie, où tout est fait pour que la plastique des matériaux, leur dimension proprement visuelle, en vienne à prendre le pas sur leur charge sémantique, voire la gommer presque complètement. L’exposition manifeste ainsi une volonté de convier les visiteurs, en contemplant des témoignages d’une pensée dans son apparition matérielle, à revenir à la primeur d’une saisie de l’écrit qui a gommé, en se naturalisant dans la lecture, ce qui demeure premier en elle : la saisie par le regard.

Ce principe régulateur – pour le choix des pièces comme pour la façon dont nous sommes invités à les observer – contre à n’en pas douter avec efficacité le caractère a priori morne des expositions de textes. Dans l’inclination qui consiste à jouer du visuel pour valoriser des œuvres de nature textuelle, nombre de formules sont mises en œuvres, peut-être plus particulièrement ces dernières années : exposer l’œuvre graphique d’un écrivain (Michaux, Dotremont), exposer les œuvres plastiques dont un écrivain à parler (ou celle qui se sont après-coup inspirées de son œuvre). En l’occurrence, il s’agit d’une nouvelle formule en ce qu’elle place la focale sur le caractère visuel de documents qui n’ont cependant pas été produits, en première instance du moins et pour une large partie d’entre eux, pour générer de tels effets, exception faite des deux œuvres produites pour l’exposition.

Au final, l’ensemble des pièces réunies et données à voir selon un angle d’approche à la fois simple et neuf manifeste à la fois la fragilité et la constance que certain.e.s ont pu investir dans certains gestes d’écriture, mêlant intimité, réflexion, mais aussi beaucoup de soin (parfois…) et dans bien des cas une forme d’obstination. Dans cet artisanat de la création se dessinent les morphologies d’une ritualité à même la matérialité concrète des œuvres, mais à usage personnel pour la presque intégralité d’entre elles (c’est un peu moins le cas sans doute d’un manuscrit d’œuvre qui aurait pu (ou dû ?) être publié – Newton – ou encore de corrections d’épreuves qui doivent conduire à une version destinée à la publication – avec un Schopenhauer qui a dû donner bien des cheveux blancs et des nuits d’insomnie à son éditeur…

La première déclinaison de l’exposition, organisée à la Fondation Bodmer avait donné lieu à un catalogue riche et imposant, bien dans la lignée de ceux qu’a pris pour habitude de publier cette institution abritant de véritables trésors de bibliophilie. En l’occurrence, l’ouvrage publié à l’occasion de l’exposition présentée à l’IMEC est d’apparence plus modeste. Il s’inscrit dans la collection dévolue par l’IMEC à sa programmation d’expositions en ses murs, et suit tout naturellement sa très séduisante charte graphique, qui tire le meilleur parti du blanc des pages. Les concepteurs de ce remarquable ouvrage ont adopté quelques formules inusitées dans leur précédents volumes : outre ce qui tient au propos de l’ouvrage, on notera l’adoption de reproductions de certains documents sur doubles-pages, du plus remarquable effet dans le rendu de la matérialité de ces archives.

Contrepieds

Singuliers participe de tendances de fonds des expositions mettant en jeu la littérature et l’écriture ces dernières années. Outre qu’elle joue pleine la carte de la dimension visuelle des expôts présentés, l’exposition adopte un parti pris qui, comme d’autres relativement récentes, prend hardiment le contre-pied de certaines réticences dont témoignent les personnes fréquemment amenées à concevoir des expositions qui concernent la littérature et son histoire – ainsi de Babioles et trésors, organisée il y a un an par les Archives et Musée de la littérature de Bruxelles, qui misait pleinement sur l’attrait fétichiste attaché aux objets personnels ayant appartenu à des écrivains, autre potentielle tarte à la crème, avec l’exposition de manuscrits, parmi les attendus de l’exposition littéraire…

Dans ce contexte, la singularité de cette exposition tient à ce que, à la différence de l’exposition Écrire, c’est dessiner, dans laquelle les pièces présentées l’étaient des œuvres à part entière, et pour la plupart d’entre avaient été réalisées comme telles par leurs auteurs, Thierry Davila a pour sa part misé sur des pièces inédites. « C’est en suivant ce fil du cahier et du carnet qui regarde vers le livre, sans forcément souhaiter en devenir un, qui regarde vers l’imprimé en restant de toute façon un manuscrit, que cette exposition a été conçue et construite », explique-t-il encore dans l’entretien qu’il a accordé à Nathalie Léger. À cet égard, la proposition du commissaire se révèle quelque peu contre-intuitive au regard des a priori qui pourraient peser sur une exposition exclusivement composée de documents manuscrits…

S’agissant de l’invitation qui a été adressée à Thierry Davila, sa proposition remplit en définitive parfaitement ce qui, on peut le supposer, est attendu de l’octroi d’une carte blanche : que l’invité propose un regard sur une institution susceptible de transformer notre regard sur elle ainsi que sur les pièces conservées dans ses fonds (et l’occurrence, plus largement, sur les institutions archivistiques qui conserve la mémoire du travail d’écriture sous toutes ses formes). Avec cette programmation et les ouvrages qui les accompagnent, dans leur facture comme dans leur teneur, l’IMEC se profile non seulement comme un lieu de patrimoine, mais également comme un espace propice à la création contemporaine, sous diverses formes.

David Martens (KU Leuven & RIMELL)

Pour citer cet article:

David Martens, « Une plastique des tracés. Singuliers », dans L'Exporateur. Carnet de visites, Oct 2022.

URL : https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/une-plastique-des-traces-singuliers/, page consultée le 16/04/2024.