Carnet de visites

Labyrinthes du désir libre

Musée de Montmartre – Jardins Renoir (Paris) Commissaire(s): Alix Agret & Dominique Païni, avec Saskia Ooms Surréalisme au féminin ?, tel est le titre de l’exposition présentée au Musée de Montmartre Jardins Renoir, 12 rue Cortot à Paris du 31 Mars au 10 septembre 2023 par Alix Agret et Dominique Païni, avec l’appui de Saskia Ooms, responsable de la conservation du Musée.

Surréalisme au féminin ?, tel est le titre de l’exposition présentée au Musée de Montmartre Jardins Renoir, 12 rue Cortot à Paris du 31 Mars au 10 septembre 2023 par Alix Agret et Dominique Païni, avec l’appui de Saskia Ooms, responsable de la conservation du Musée.

Par une petite allée pavée aux tonnelles champêtres, les visiteurs accèdent à un espace constellé de noms pour la plupart inconnus du grand public, détachés en blanc sur un mur bleu sombre, assortis d’un portrait photographique et d’une citation frappante. On quitte l’exposition par un escalier semé de ces noms, et d’autres, inscrits en lettres dorées sur les murs blancs. Entre les deux, la lumière s’est-elle faite ? Un parcours thématique en 7 sections (Métamorphose, Nature, Séductions et féminité plurielle, Chimères, Architectures, Nuits intérieures, Abstractions), dont la scénographie est signée de l’atelier de Maciej Fiszer, nous aura révélé une bonne cinquantaine d’artistes, ce qui n’est pas si mal pour un mouvement d’avant-garde dont on fustige la misogynie. Les comparaisons avec le futurisme, Dada ou le Lettrisme invitaient déjà à reconsidérer ce lieu commun des années soixante-dix. L’exposition fait mieux : elle donne à voir de façon éclatante que le mépris et l’ignorance dans lequel ont été tenues ces artistes sont sans doute moins ceux des surréalistes mâles que des circuits marchands et muséaux, mais aussi des éditeurs et des publics qui ont pendant longtemps privilégié sans risque les noms reconnus. Les expositions et les éditions surréalistes ont bien été pour la plupart de ces femmes un premier lieu de reconnaissance et de visibilité, un déclencheur même si l’on songe à l’Exposition internationale du surréalisme à Londres en 1936, qui sort Leonora Carrington, Emmy Bridgwater, Eileen Agart, entre autres, de leur sentiment d’isolement.

Au féminin ?

Surréalisme au féminin ? Le point d’interrogation final est une précaution judicieuse qui dit combien le sujet est miné. Il devrait éviter que les polémiques ne viennent une fois de plus masquer les œuvres, renvoyant dans l’ombre un grand nombre de créatrices qui n’ont pas encore trouvé toute leur place dans l’espace public. Les premiers cartels avancent prudemment ce qui se veut comme une hypothèse, plutôt qu’une démonstration : « cette sélection tente de cerner ce que fut la part féminine du surréalisme et se veut une invitation à poursuivre les recherches sur un sujet infiniment complexe et varié ». « La part féminine » n’implique pas exactement qu’il existe une « version » féminine du surréalisme, une variante spécifique qui se dessinerait comme telle au fil de l’exposition. Les critères définitionnels du surréalisme retenus par les historiens d’art, critères très accueillants pour ne pas dire extensifs, ouvrent largement la porte à des expressions artistiques qui vont du constructivisme à l’abstraction. L’internationalisation du mouvement, à partir des années trente et la part croissante des arts plastiques, ont contribué à en déplacer les caractéristiques. En dépit de leur réputation de dogmatisme, les surréalistes ont constamment travaillé à brouiller les catégories génériques, les définitions académiques et à contester les nomenclatures. La présence d’œuvres abstraites comme celles de l’artiste danoise Franciska Clausen en 1926 (Désir de grossesse), de Marcelle Loubchansky de Rita Kernn-Larsen, Elsa Thoresen, Yahne Le Tourmelin attestent cette capillarité. Plusieurs toiles de Bona auraient pu montrer aussi la relation complexe à l’abstraction —André Pieyre de Mandiargues dans ses écrits critiques faisant surgir des contrastes de la matière et des plages de couleurs des Vêpres siciliennes (1960) une scène historique enfouie, tandis que Breton concède peu à peu que certains peintres abstraits ont pu aussi aborder les rives de l’inconscient par leurs moyens propres.

C’est un des premiers mérites de cette exposition que de rendre visible cette constellation de noms – tous ne pourront pas s’illustrer par des œuvres, hélas ; néanmoins une cinquantaine d’artistes dont certaines n’étaient au mieux que des images reproduites dans les ouvrages spécialisés (de Penelope Rosemont, la revue Obliques, d’Erika Billeter et José Pierre, de Georgina Colvile et Kate Conley…), se rencontrent par-delà les époques et les distances sur les murs de ce Musée de Montmartre, établi à l’adresse même où Pierre Reverdy recevait à la fin de la première guerre mondiale André Breton, Aragon, Soupault. Le quartier de la Butte fut un lieu de vie et de rencontre pour bon nombre de surréalistes, hommes et femmes, de Breton au 42 rue Fontaine à Jacqueline Lamba après son retour en France, comme le rappelle opportunément une carte du quartier. Le choix étant difficile un avertissement explicite la perspective :

[S]i le surréalisme se déploie en de multiples foyers hors de France –Belgique, Angleterre, Scandinavie, Etats-Unis, Tchécoslovaquie, Amérique du Sud, Japon, Moyen-Orient, etc. –, l’exposition s’est attachée à réévaluer le travail d’artistes principalement européennes ou ayant passé une grande partie de leur vie en Europe.

La vitalité de l’activité surréaliste appelle l’exploration d’autres territoires que cette exposition n’a pas vocation à mener.

L’extension géographique étant ainsi définie, les limites chronologiques s’autorisent une certaine souplesse : l’exposition « traite des parts méconnues de la production d’artistes ayant continué de créer au-delà des dates que l’histoire de l’art retient généralement car l’esprit surréaliste dépasse les institutions et les organisations qui l’incarnent momentanément et se dissolvent souvent ». Ce parti pris se justifie pleinement : outre l’absurdité de chercher à déterminer dans le feuilletage palimpseste qui constitue la mémoire et l’imaginaire à quel moment une artiste a éliminé de sa création ce qui l’a précédemment inspirée, l’exposition illustre bien la richesse irradiante du surréalisme au-delà de la dissolution officielle du groupe parisien en 1969, avec des œuvres qui vont de 1925 aux années 2000.

Cette ouverture a ses revers, notamment le risque de dissocier le surréalisme en ingrédients facultatifs, en éléments d’une imagerie, en perdant de vue ce qui a été le foyer vital, l’agent de liaison entre des idées et sujets épars dans l’air du temps. L’histoire de l’art dans certains pays a ainsi peu à peu oblitéré la dimension collective de la création ou encore l’articulation des pratiques artistiques au politique, notamment la relation au communisme, à l’anarchisme, au trotskisme. Souvent, les évolutions de la pensée surréaliste sur la question de l’engagement et de l’indépendance de l’art révolutionnaire disparaissent au profit d’une vision tiède mais internationalement exportable. L’exposition n’élimine pas toutes les simplifications qui ont encore cours –ainsi le poncif de la « doxa » qui resurgit dans la présentation sur le site internet ou la mention ici et là de la femme-Muse victime d’un surréalisme machiste, que contredisent ou nuancent bellement les œuvres exposées. Mais, et c’est un autre point fort, les citations qui dynamisent le parcours montrent bien que la « communauté des esprits » qui lie hommes et femmes du mouvement repose sur l’esprit de révolte. La plupart des femmes dont on admire les œuvres, telles Claude Cahun, n’ont pas admis le principe d’un art genré, toutes récusent une féminité stéréotypée ou la détournent avec humour, beaucoup opposent au patriarcat un érotisme libre de ses choix. Quelques-unes ont énergiquement protesté contre l’étiquette surréaliste qui leur était apposée, se défendant contre toute appartenance. On quittera ce débat sur les étiquetages et labels en remarquant que nombre de surréalistes masculins n’ont appartenu qu’un temps au groupe et ont eux aussi protesté contre une catégorisation universitaire ou muséale qui les liait à jamais dans le regard du public au surréalisme. Chez eux comme chez la plupart des artistes exposées, les principes fondateurs du surréalisme, en particulier l’invitation à l’affranchissement sur un plan individuel et collectif, restent le socle inspirant, lors même qu’ils se sont émancipés des contraintes de la vie de groupe.

Humour noir, métamorphoses et mémoire expographique

Fidèles au point d’interrogation du titre, les trois commissaires de l’exposition refusent donc de répondre à la place des visiteurs mais donnent à chacun la possibilité de dépasser les idées toutes faites sur le sujet. Le parcours, qui conduit de salles en salles par des passages et sas plus étroits, est scandé par des titres et des textes introductifs bilingues qui vont à l’essentiel. Ils affichent les critères d’un surréalisme pluriel à partir de thèmes inévitables – le rêve, en tout premier, la liberté, la révolution, l’érotisme, la folie, le miroir et l’auto-représentation, la métamorphose animale – ou encore autour de pratiques surréalistes comme le collage, l’automatisme, la fabrication d’objets, de masques et, par une réappropriation ironique, la tapisserie, la broderie, le recyclage de déchets et tissus déchirés (les réalisations de Bona (« raggarts ») et Giovanna auraient pu venir renforcer ces pratiques). Nombre d’entre elles retournent en armes féroces contre la morale et la domination patriarcale les tâches dites « féminines », tant dans les sujets que dans les matériaux. Ainsi de ce fouet intitulé « Maitresse » (1995), dont les mèches sont deux tresses blondes aux mains de Mimi Parent ou de l’ « Objet méchant » de Joyce Mansour. La collection Mony Vibescu, de laquelle proviennent plusieurs œuvres exposées, restera masquée par ce nom, celui du prince hongrois des Onze Mille verges, roman érotique d’Apollinaire (1907). L’humour est roi, jusque dans la revendication d’un sado-masochisme dans lequel les rôles ne sont pas distribués à l’avance par le genre, mais interchangeables. Des citations très bien choisies sur le surréalisme, sur le rapport au corps, au vivant —humains, végétaux, insectes et animaux—, à la liberté, à la révolution sociale courent à hauteur au-dessus des œuvres et rendent perceptibles les dénominateurs communs au sein de la diversité des manières et des sujets.

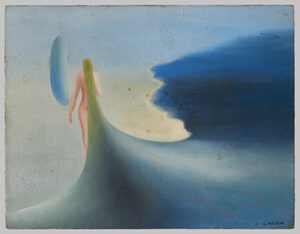

Quelques toiles magnifiques de Dorothea Tanning, de Leonora Carrington, de Toyen, d’Unica Zürn, des photomontages de Claude Cahun et Marcel Moore, des dessins et objets de Meret Oppenheim, des photographies de Dora Maar et de Lee Miller suffisent déjà à notre plaisir. Certes, on aurait souhaité voir aussi celles de Remedios Varo, Alice Rahon, et davantage d’œuvres de Kay Sage, de Mary Low, de Judith Reigl, de Leonor Fini, Bona dont le « Paysage aux deux insectes » donne lieu à un judicieux commentaire, ou de Jacqueline Lamba, présente seulement par deux belles toiles. Et l’on s’interrogera sur l’absence de Nelly Kaplan. Mais l’exposition visant moins une impossible exhaustivité que la réunion d’œuvres souvent dans des collections particulières, rarement montrées, l’objectif est atteint : les collages d’Aube Ellouët, les dessins de Marianne Van Hirtum, les sculptures d’Isabelle Waldberg, les objets et peintures de Mimi Parent, les toiles et dessins de Jane Graverol, d’Aline Gagnaire, de Suzanne Van Damme, les objets d’Anne Ethuin et Josette Exandier, les photographies de l’artiste tchèque Emila Medková ménagent de nombreuses révélations. Le surréalisme anglais, bien représenté, découvre des œuvres d’Emmy Bridgwater, Marjorie Watson Williams (Paule Vézelay), Ithell Colquhoun, Eileen Agart, Diana Brinton-Lee, Marion Adnams, Edith Rimmington…. Le surréalisme belge est aussi à l’honneur, avec Jane Graverol, Rachel Baes (« La naissance du secret », 1948), ainsi que les artistes scandinaves (Rita Kernn-Larsen, Elsa Thoresen…). La danse souvent oubliée figure ici dans les images de la performance d’Hélène Vanel à l’Exposition internationale du surréalisme de 1938 et même le cinéma – non par Germaine Dulac, mais par un film de Maya Deren (Art Land 1944), malgré les réticences de l’artiste. Passe aussi l’ombre claire de la mystérieuse Sonia Mossé, modèle, décoratrice, actrice, créatrice d’un mannequin de l’Exposition Internationale de 1938, qui mourut en déportation pour avoir refusé de porter l’étoile jaune.

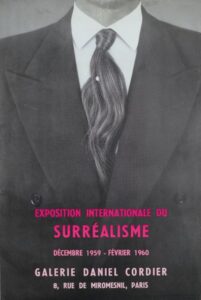

L’espace charmant de ce Musée de Montmartre offre un parcours assez tortueux, fidèle à l’esprit des expositions surréalistes de 1938 ou de 1959-60 (E.R.O.S à la galerie Daniel Cordier), interrompu par la traversée des appartements de Suzanne Valadon et de Maurice Utrillo qui casse quelque peu l’atmosphère initiatique. On la retrouvera à l’étage au-dessus. Les vitrines exposant les livres d’artistes, les objets surréalistes et les toiles constituent autant de trouées lumineuses sur fond nocturne –car le surréalisme a aussi son « versant noir »—, et offrent des « échos » visuels inédits (par exemple entre Halloween en noir, de Dorothea Tanning, 1954 et Le Château d’Eros, Unica Zürn, 1956). Louons le choix de ne pas saturer d’informations le visiteur invité à une promenade sur des rives encore peu défrichées, la qualité des synthèses au début de chaque salle, les positions nuancées et la discrétion d’un accompagnement efficace qui réserve le commentaire à certaines œuvres exemplaires. Le flash code permet de laisser la biographie de chacune de ces artistes à disposition du visiteur plus curieux, sans conditionner le regard. Moins que tout autre mouvement, le surréalisme se protège du regard des enfants – on se souvient du papillon « Parents, racontez vos rêves à vos enfants » et de l’éloge réitéré du regard de l’enfant avant que les apprentissages scolaires ne l’enferment dans une culture académique. Les commissaires de l’exposition ne l’ont pas oublié, en créant un parcours pour les enfants, avec des cartels placés à leur hauteur qui invitent en termes simples à la découverte du surréalisme – le tutoiement paraît un peu condescendant dans sa fausse proximité, mais les enfants qui couraient d’une toile à l’autre n’en semblaient pas offusqués.

*

On sortira avec l’impression d’un foisonnement créatif, peut-être avec celle d’une prolifération d’œuvres inégales mais certainement rêveur, enrichi de quelques révélations. Le catalogue, bilingue, (176 p.) d’une facture très soignée, permet de fixer la mémoire par ses nombreuses reproductions et de situer les plus méconnues dans des articles éclairants qui privilégient les surréalistes anglaises, belges et scandinaves. Il se clôt sur celui de Fabrice Flahutez qui fait justice des idées hâtives sur la présence des femmes dans le surréalisme et sur la rigidité d’une doxa surréaliste. Dédié à deux commentateurs pionniers récemment disparus, le catalogue rend hommage à Jacqueline Chénieux-Gendron qui a traduit Leonora Carrington et publié dans la revue Pleine Marge des dossiers illustrés sur plusieurs des artistes exposées, ainsi qu’à Gérard Durozoi qui traite ici de Mimi Parent.

Dans l’étoilement des noms de tous pays saute aux yeux la fécondité du mouvement qui a non seulement été inspirant et libérateur pour les femmes artistes du XXe siècle, mais fut aussi pour beaucoup d’entre elles un tremplin, leur permettant de s’affranchir des principes académiques et de s’autoriser à vivre en créatrices en une époque où leur légitimité sur la scène artistique était loin d’être établie.

Pour citer cet article:

Marie-Paule Berranger, « Labyrinthes du désir libre », dans L'Exporateur. Carnet de visites, May 2023.

URL : https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/labyrinthes-du-desir-libre/, page consultée le 27/07/2024.